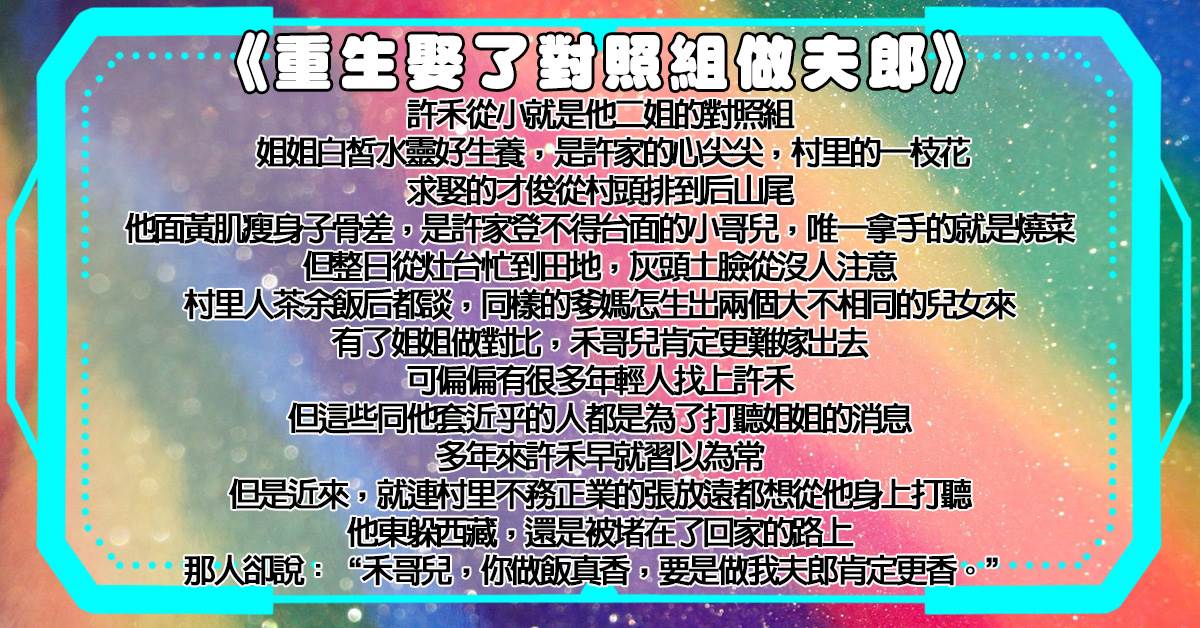

《重生娶了對照組做夫郎》第145章

許禾連忙拾掇了下:“小姐想買點什麼,隨便看。”

“怎的,張哥不在鋪子嗎?”

許禾聞言微有錯愕,不免有仔細打量了一眼鋪子中的女子,搖曳身姿,言笑之間自帶風情,這樣的女子他是在村子里未曾見識過的,便是鋪子里日日人來人往,他也不曾遇到過。

“他有事出門去了。”

“我是云良閣的茵九娘,老板應當是聽說過我吧?”茵九娘看著許禾剛剛瞌睡醒,大大的眼睛不甚清明,看著有點呆,勾起殷紅的唇:“啊!就是張哥的老相好,張哥沒跟你提過我嗎?”

許禾臉一紅,真沒提過,唯獨說過花魁頭牌的事兒,不過也未曾與他細說過花魁又是何名諱。但是許禾見眼前人這般容貌,想來就是花魁了。

他腦子里回放著老相好三個字:“是說過和茵小姐是有些交情。”

“只說交情啊?張哥這人可就不行了,在院兒里管人家叫的親熱,怎就不敢往屋里人面前說了。”茵九娘搖了搖頭:“罷了,天底下男子大多如此,薄情寡義的。”

許禾蹙起了眉,微撐著自己的腰站起來。

茵九娘這才注意到小哥兒已經有孕在身了,小哥兒不如何顯懷,如今她能一眼看出揣了崽子,想來月份已經不小。忽而她便有些失悔不當說這種玩笑話,若是害人傷惱動了胎氣該如何。

自己正想解釋,卻聽小哥兒道:“茵小姐想要什麼樣的刷牙子和牙粉?我給你選吧,張哥要是在家的話也會給你選的,還能給實惠。”

茵九娘忽而笑了一聲,她發覺小哥兒壓根兒就未曾把她的話給聽進去,反而更想湊上去:“你是不是不知道張哥以前做什麼的?”

許禾看茵九娘說話時露出的牙齒潔白完好,取了馬尾刷牙子出來:“怎會不知道呢,都是一個村子。”

“那你還不相信我說的?”

許禾有些無奈的看了茵九娘一眼:“即便真有點什麼,那也是過去了。”

“看看現在。”許禾抬眼示意茵九娘看看鋪子,又道:“一直拿著過去說事兒自毀前程。”

茵九娘接過牙刷子,細眉揚起,這大抵便是深明大義四個字罷。她問了許禾的名字,覺得能被張放遠那樣奇怪的人看上果然是有過人之處。

她也不戲說自己和張放遠有什麼了,反而粘著許禾問了些他們之間的事情。

“我有一事疑惑多年,張哥以前在云良閣中葷素不進,可是有什麼難言之隱啊?”茵九娘朝許禾挑了挑眉。

許禾也不是什麼在室小哥兒了,看人臉上意味深長的笑容,便知是什麼意思,可他哪里好意思細說,只伸手護住了自己的肚子。

茵九娘頓時意會:“也是,瞧孩子也是四五個月大了。”

“張放遠體格高大,以前守著云良閣的時候一個人便能將十幾個鬧事兒的人打退,不曉得是奪了樓里多少姑娘的歡心,可是許多人念想著和他春風一度。”茵九娘又問:“他如此精壯,厲不厲害?”

許禾全然招架不住這樣的問話,感覺茵九娘年紀輕輕的卻跟村里那群河邊洗衣裳的婦人一般,盡數說些讓人面紅耳赤的話來。他別過頭去,躲開茵九娘炙熱的目光。

“你快告訴我啊!求你了!不能親自去試試,我還不能替樓里的姑娘小哥兒們問問親身一試之人的感受嗎?究竟是體感一般,還是欲仙欲死也給個答復嘛。

”

許禾趕緊耳尖子都要煮熟了:“你怎麼想的便是怎麼的吧。”

“誒呀!可別羞臊,這艷福可不單是男子有,女子小哥兒也是有的。說出來也讓咱們都高興高興。”

“我不知道。”

茵九娘嘖了一聲:“那看來就是很一般了,哎,白期待一場,辜負大伙兒的期望。”

許禾又見不得別人說張放遠不好,道:“我有身孕了。”

“噢~”茵九娘回頭來,嘴裂開:“也是,有了身子就不能同房了,太久沒同房忘記些感悟也屬常事。不過哥兒也別浪費了好好的年華不是,這男人不在家里就得去外頭,只要頭三個月過去是可以同房的。”

“不過張放遠這個人也說不準,不曉得他腦子里想些什麼。雖說以前是正經,可開了葷就說不定了,也不可一概而論。”

許禾微微抬起眼皮,欲言又止。

“當真不哄你。”

“孩子過了頭三個月就沒事了嗎?”

“這是自然,不信你可以去問大夫。只不過也別太劇烈。”

許禾紅著臉點了點頭。

張放遠送完東西回來時,便見著跟條水蛇一般的茵九娘纏在腰柜上,不知在同許禾說些什麼。

看著禾哥兒低著頭,臉色頗為不正常,那瘋女人還一個勁兒的說,他連忙就沖了進去:“你怎麼來了?”

兩人被突然起來的吼聲嚇得一個激靈,許禾看著張放遠趕忙閉上嘴,有些像被做壞事被抓包了一般。

倒是茵九娘角色轉換自如,登時又一副風塵女子做派,知道許禾并不相信兩人有多的瓜葛,故意揶揄張放遠讓他著急,嬌嗔道:“張哥,你那麼兇做什麼,嚇壞奴家了。

這泗陽城里里外外,誰像你這般對待老相好的~”

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享